いつ、何を目的につくられた資格なの?

済生会地域包括ケア連携士(以下、連携士)は、医療と福祉の連携・調整、行政や企業、NPO、ボランティア、自治会など各方面とのつなぎ役を担う人材の養成を目的として2016 年につくられた済生会独自の資格です。

支援対象者は高齢者のみならず、障害者、児童、生活困窮者などさまざま。社会的支援を必要とする人の意思が尊重された、その人らしい生活が送れるよう支援します。また、「誰一人取り残さない」インクルーシブ社会の実現にも貢献することが期待されています。

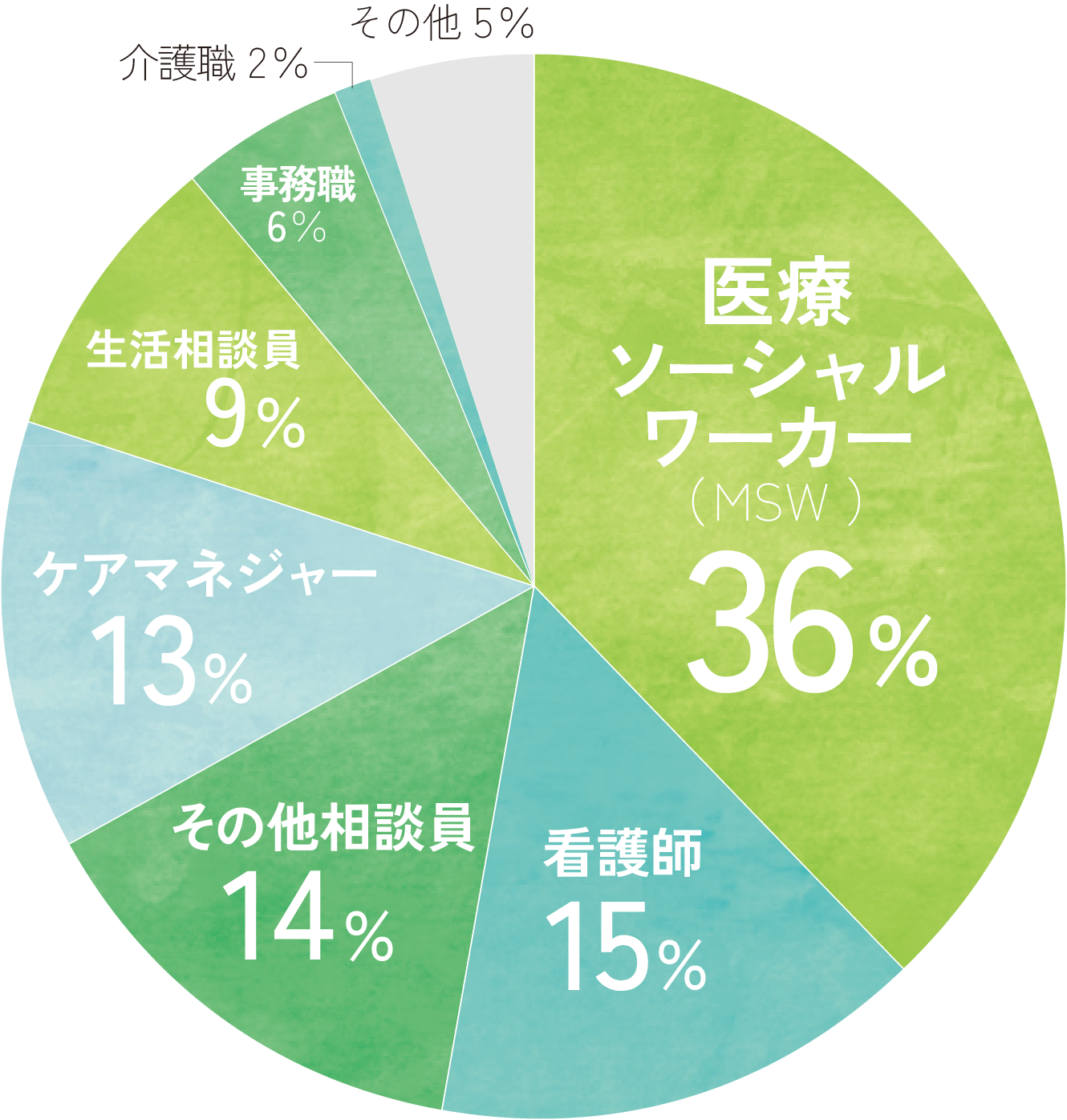

どのような人が資格を取得しているの?

医療・福祉・介護の基礎資格を持ち実務経験が3 年以上ある人が主な受講対象。施設の内情や地域の社会資源を俯瞰的に見るこ

とができる事務職も連携士として活躍しています。済生会以外では行政機関・社会福祉協議会の職員などが多く受講しています。

-

医療ソーシャルワーカー

多職種・多機関と連携し、患者さんが地域で自立した生活を送れるように支援。地域のネットワークづくりにも関わります

-

看護師

医療機関や訪問看護ステーション、介護・福祉施設など幅広い分野で活躍。地域の暮らしを支えます

-

その他相談員

社会福祉施設などで利用者さんの相談や援助、関係機関との連絡・調整を行ないます

-

ケアマネジャー

介護が必要な人のニーズを把握し、さまざまな介護サービスとの橋渡しをします

-

生活相談員

高齢者施設や障害者福祉施設で、入所者さんの相談や援助、関係機関との連絡・調整を行ないます

資格取得までのプロセスは?

研修会のすべてのプログラムを受講後、レポートを提出し審査に合格すると認定書が交付されます。研修会は年に1 回済生会本部で開催(2024 年度からは都道府県支部単位での開催も可能に)。e ラーニングによる事前学習とオンライン研修の後、グループワークを含む対面研修が2日間行なわれ、連携士の卵たちの交流の場にもなっています。

活動内容や活動場所は?

表面化しにくい「女性の貧困」への支援、地域づくりとしてのこども食堂等の運営、就学援助費受給世帯への学習支援、矯正施設退所者への生活支援などさまざま。

全国各地で、医療・福祉・介護にとどまらず、住まい・就労・生活支援・教育等も含む幅広い支援を多職種・多機関との連携や住民との協働により行なっています。

地域包括ケア連携士が目指す「済生会らしさ」とは?

多様で複合的な問題や見えにくい地域課題・潜在的ニーズを見出し、関係機関や地域住民と連携・協働しながら解決へとつなげていくプロセスそのものが「済生会らしさ」といえます。こうした連携士の活動は、一般的な支援業務や地域活動の枠にとどまらず、制度の狭間を乗り越える先駆的事業として注目されています。

済生会地域包括ケア連携士

済生会地域包括ケア連携士