医療と福祉のつなぎ役にとどまらず、インクルーシブ社会の実現への貢献も期待される済生会地域包括ケア連携士。

幅広い分野の連携と支援の担い手を育成するために、独自の充実したカリキュラムが組まれています。

| 主催 | 事前学習日程 | WEB・対面による研修日程 | レポート提出期限 | 開催地/会場 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 主催栃木県 済生会支部 |

事前学習日程8/18(月)~ 10/10(金) |

WEB・対面による研修日程WEB:10/15(水) 対面:10/25(土)、26(日) |

レポート提出期限11/30(日) | 会場

栃木県 済生会宇都宮病院 みやのわホール |

資料はこちら |

| 主催済生会本部 | 事前学習日程8/18(月)~ 10/10(金) |

WEB・対面による研修日程WEB : 10/15(水) 対面:10/27(月)、28(火) |

レポート提出期限11/20(木) | 会場

東京都 済生会本部 |

資料はこちら |

| 主催佐賀県 済生会支部 |

事前学習日程8/18(月)~ 10/10(金) |

WEB・対面による研修日程WEB:10/15(水) 対面:10/29(水)、30(木) |

レポート提出期限11/30(日) | 会場

佐賀県 済生会唐津 医療福祉センター 研修大ホール |

資料はこちら |

| 主催小樽市 北海道済生会 |

事前学習日程8/15(金)~ 9/30(火) |

WEB・対面による研修日程WEB : 10/15(水) 対面 : 11/7(金)、8(土) |

レポート提出期限12/上旬 | 会場

北海道 済生会小樽病院 |

資料はこちら |

連携士として認定されるには「済生会地域包括ケア連携士養成研修会」の所定のカリキュラムをすべて受講後、レポートを提出して審査に合格することが必要です。コロナ禍を経て、近年のプログラムは「事前学習」「オンライン研修」「対面研修」の三部構成。受講者は各自で事前学習を行ない、オンライン講義を受けた後、2日間の対面研修に臨みます。

事前学習では、全国の済生会の実践事例を取り上げたeラーニング動画とテキストブックを活用。ソーシャルインクルージョンの理念に基づくまちづくり、生活困窮者支援をはじめ、幅広い分野の連携と支援の実践について学びます。

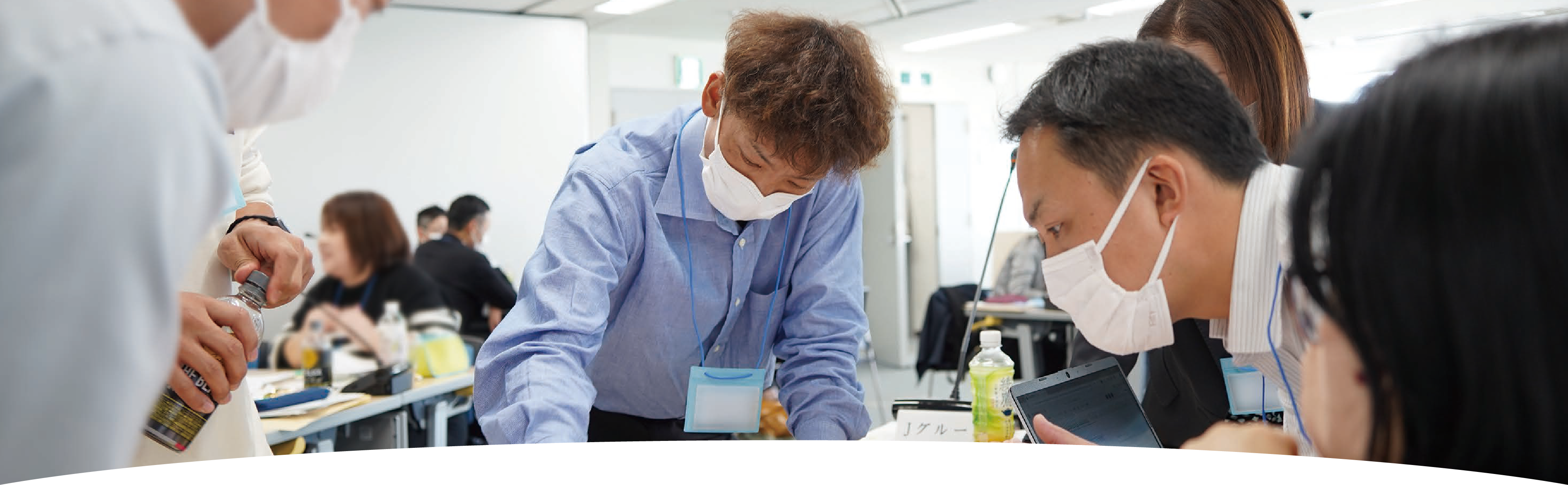

対面研修では、済生会が目指す地域包括ケアシステムや多職種連携などについての講義の受講とともに、グループワークで地域課題やその解決方法について意見を出し合い、理解を深めています。

・eラーニング動画とテキストブックを使い学習

・各科目でミニレポートの課題を実施

【eラーニング科目】

- ・ソーシャルインクルージョンの理念に基づくまちづくり

- ・住民協働での地域生活課題への取り組みと地域づくり

- ・生活困窮者支援と更生保護

- ・医療分野における連携と支援

- ・高齢分野における連携と支援

- ・障害分野における連携と支援 (障害全般と身体障害/知的障害/精神障害/発達障害)

- ・児童分野における連携と支援 (社会的養護/障害特性に応じた支援)

・外部講師による講義を実施

【講義テーマ】

- ・地域包括ケアシステムと地域共生社会

- ・意思の尊重と意思決定支援

・済生会理事長・外部講師による講義を実施

・グループワーク「地域課題の把握と解決に向けて」

【講義テーマ】

- ・済生会地域包括ケア連携士の理念と済生会が目指す地域包括ケアシステム

- ・医療・福祉・介護の連携と多職種連携

- ・ソーシャルワークの本質と実践

- ・支援に活かすICF

連携士の資格取得者に対しては、「済生会地域包括ケア連携士フォローアップ研修会」を開催しています。

ここでは各地域で活動する連携士からの実践報告により、済生会支部・施設での地域包括ケアの推進状況について情報を共有しています。

また、地域住民のニーズに沿ったサービス展開や、そのための環境づくりをどのように行なうかをグループワークで具体的に検討。「どのように地域に出向くのか」「法人内での連携のあり方」「地域の社会資源の活用」など、周りをどう巻き込みながら実践していくのかを考えることで地域包括ケアのさらなる推進や連携の深化を目指しています。

法人外からの受講希望があること、また地域包括ケア推進には所属機関の垣根を越えて関係者が同じ視点で取り組む必要があるため、2024年度からは法人外に向けた連携士の養成を開始。同じ地域で働く法人内外の職員が共に受講できるように、済生会本部のほか各支部での開催も可能となりました。

支部での開催には、その地域ならではのニーズや課題を抽出し、同じ地域の事業所職員同士で考えることができるというメリットがあります。これは実際に新たな事業展開のヒントを見つけ出すことにもつながります。

研修修了後も、普段の業務で研修に参加した事業所同士が連携強化を図ることで、済生会らしさのある地域包括ケアの構築が進んでいくことが期待されます。